VOLVÍ POR USTEDES

Les voy a contar un cuento. Hace 20 años lo conocí; alto, rubio, ojiclaro, sensible, sincero e intrépido. Desbordante en imaginación a la hora de jugar. Increíblemente rápido en las rectas y no tan ágil en los zigzagueos; ese título me correspondía a mí. Era el hijo de una muchacha del servicio de un barrio […]

LOS DIABLOS SÍ EXISTEN

El misticismo de un inocente Una noche, con sólo cinco años, llegó a mis manos un ejemplar del periódico El Tiempo en el que sobresalía una noticia sobre el diablo. “Sí, el tipo es bien plantado, anda de negro, mide dos metros y tiene pezuñas. Es el diablo… el diablo“, dice el artículo publicado el 27 de […]

HISTORIAS DE FÚTBOL VOL. 2

Antes de continuar debo confesarles que la escritura de este texto se ha trasladado por más lugares de lo habitual. Pasó de mi casa al Club Campestre de Bucaramanga. Y ahora me place informarles que en este momento estoy en Barrancabermeja, ciudad petrolera, ribereña y calurosa como el mismísimo infierno. Voy montado en una lancha […]

CRÓNICA DE UNA CAGADA

Le advierto que este escrito es sobre ser humano. Si ser muy humano, con todo lo que esto implica, lo hiere, entonces deténgase aquí mismo. Esta tarde, mientras corregía algunos textos en un café de la universidad, un retorcijón estomacal me obligó a detener la marcha. En aquel instante me encontraba sentado en uno de […]

CONVERSACIONES NOCTURNAS

Mi amor, tú y yo ya somos novios, ¿o es que estar un semestre juntos no te parece suficiente? Enrique, yo creo que deberías tomarte las cosas con más calma. Ahorita tú estás en tu ciudad y yo en la mía, además ya casi vamos a tener tiempo para estar juntos y hablar las cosas […]

AÑOS DE PESADILLAS, AÑOS DE MARAVILLAS (PARTE 3)

No conseguía salir de los problemas que tanto me agobiaban, pero gracias a la labor de un buen amigo, obtuve un ofrecimiento de trabajo. Recién conseguí el empleo, me informaron que el antiguo apartamento donde vivía iba a ser entregado, por lo que debía sacar de allí los muebles que aún conservaba guardados. Por esos […]

AÑOS DE PESADILLAS, AÑOS DE MARAVILLAS (PARTE 2)

… No estaba, el portátil de Sergio – mi amigo guajiro – no estaba donde lo había dejado; ¡vaya ‘mierdero’ el que se me iba a formar! El episodio contaba con un agravante. Un mes antes de la tragedia que les estoy narrando, estuve en Carmen de Apicalá – un pueblo aledaño a Melgar – […]

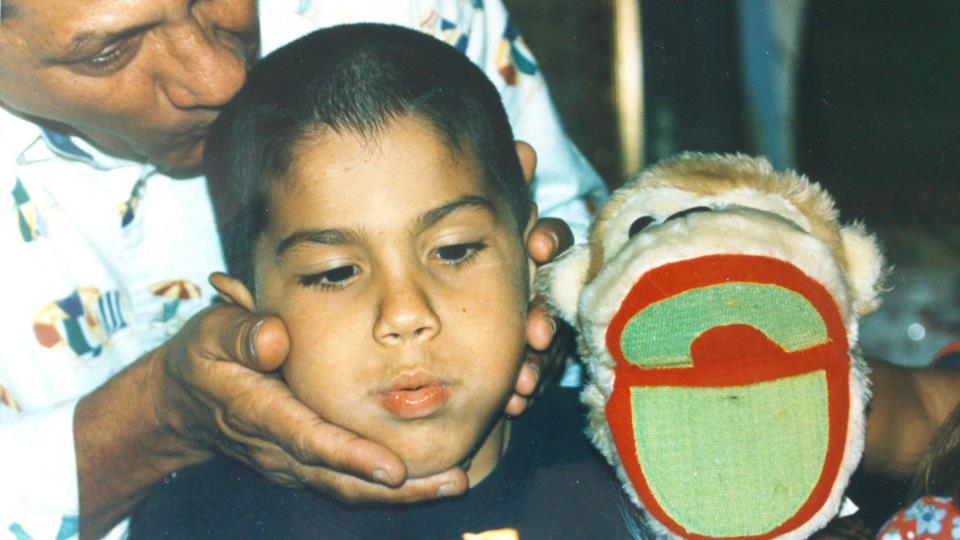

A MI VIEJO LE ADEUDO LA LOCURA

Desde pelaito las personas han tenido cierta empatía conmigo. Por ejemplo, mis vecinos de la niñez: Héctor Julián Grecco y su hermana Natalia. En pleno auge de la nueva era musical –Proyecto Uno, Fulanito, Rikarena–, timbraban en mi casa y le pedían a mis padres, generalmente a mi madre, un permiso: “Patricia, ¿será que nos […]

AÑOS DE PESADILLAS, AÑOS DE MARAVILLAS (PARTE 1)

Mi nombre es Sebastián Ospina López – me presento para no tener que ocupar espacio con nombres en la parte superior de esta hoja – , soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo, carrera que, después de cinco años de estar estudiándola, en la Universidad de La Sabana primero y actualmente en la Jorge Tadeo […]